Fast ein Jahrtausend lang war der Bauer nicht Herr des Grund und Bodens, den er bewirtschaftete. Ein Grundherr hatte das Obereigentum und des Bauern Rechte waren bescheiden. Das war jedoch nicht immer so. Zur Bajuwarenzeit im sechsten Jahrhundert waren die Bauern frei.

Jeder Freie bekam als Führer einer Sippe oder Familie ein bestimmtes Gebiet zugeteilt. Allerdings gab es auch damals schon Rangunterschiede. Der freie Bauer bekam einen Hof zugewiesen, des Adeligen Anteil war schon bedeutend weiträumiger, der Herzog aber hatte Besitzungen im ganzen Lande. Der Herzog und der Adelige siedelten auf ihrem Land Unfreie, die in Kriegszügen unterworfen und als Gefangene eingebracht worden waren, oder auch Mannen ihrer Gefolgschaft an. Im Verlauf dieser Entwicklung teilte sich die Bevölkerung alsbald in Freie, Unfreie und Leibeigene. Die Freien waren zum Heeres- und Kriegsdienst verpflichtet, was schwer auf ihnen lastete. Daher begaben sich im 9. und 10. Jahrhundert viele freie Bauern in den Schutz eines Mächtigeren, dem sie ein Recht auf ihrem Hofe einräumten und Abgaben leisteten. Der Mächtigere, meist ein Grafengeschlecht, ein Kloster oder auch der Herzog, hatte dafür den Schutz des Bauern vor räuberischen Nachbarn und den Kriegsdienst zu übernehmen.

Mit dieser Inschutzstellung wurde ein Teil der Bauern unfrei. Sie waren jetzt hörig, d. h. sie hatten Abgaben und Scharwerksdienst zu leisten, hatten aber noch ein Teilrecht am Hofe. Das offenbarte sich entweder im Erbrecht, im Leibrecht, oder in der Freistift. Das günstigste Besitzverhältnis, das Erbrecht, gestattete dem Bauern die Vererbung seines Hofes in der Familie. Auch konnte das Erbrecht mit Wissen und Willen des Grundherrn verkauft werden. Beim Leibrecht hatte der Bauer nur Zeit seines Lebens ein Recht am Hofe. Eine Vererbung oder ein Verkauf waren nicht möglich. Das schlechteste Besitzverhältnis aber war die Freistift. Sie konnte durch den Grundherrn jederzeit aufgekündigt und der Bauer davongejagt werden. Freistifter gab es in Straßkirchen nur einen, und zwar auf dem Gütl BlumenthaI 45 (Kreipl). Vorherrschendes Besitzverhältnis war das Erbrecht. Die Leibeigenen schließlich als die Ranguntersten waren besitz- und rechtlos. Sie durften nur heiraten mit Bewilligung ihres Herrn, genossen keinerlei Schutz und hatten auch keinen Anspruch auf Entlohnung für die geleistete Arbeit.

Die Abgaben und Lasten, die der unfreie Bauer alljährlich zu erbringen hatte, waren umfangreich und vielerlei. An erster Stelle standen die Abgaben an den Grundherrn und der Zehent an die Kirche. Daneben gab es noch verschiedene Leistungen in Geld, wie Stift und Gült, eine Art Pachtgeld, und im Falle der Besitzveränderung durch Übergabe oder Kauf das Laudemium (Erbsteuer), die 71/2 Prozent des geschätzten Hofwertes betrug. Auch Sonderleistungen wurden den Bauern vielfältig auferlegt. Zunächst beanspruchte der Herzog, vertreten durch den Landrichter, den Scharwerksdienst. Dieser bestand im Bau von Befestigungen, der Instandsetzung von Verteidigungsanlagen und ähnlicher Leistungen. Neben dem Herzog forderte der Grundherr (Eigner des Hofes) Hand- und Spanndienste, z. B. Holzfällen, Heu- und Getreideernteeinbringung, Felderbestellung, Spinnen von Wolle und Flachs usw. Zu guter Letzt beanspruchte auch die Obmannschaft (alte Form der Gemeinde) noch Leistungen wie Wegebau, Ausheben von Entwässerungsgräben und Bächen, Reparatur von Gemeinschaftseinrichtungen wie Brunnen, Weidezäune usw. Kaiser Karl der Große (768 bis 814) führte die Dreifelderwirtschaft ein. Jeder Bauer erhielt in jeder Gewanne oder Breite einen Acker.

So konnten die guten und die schlechten, die nahen und die weiten Felder einigermaßen gerecht auf die Höfe verteilt werden. In zahlreiche Parzellen aufgeteilt, lag der Besitz der einzelnen Höfe demgemäß oft recht verstreut und weit entfernt vom Wirtschaftshof.

So hatte z. B. der herzogliche Bauer, Irlbacher Straße 5, seine Äcker nach allen Himmelsrichtungen in 51 Flächen aufgeteilt. Es bestand der Flurzwang, d.h. die Dreiteilung der Felder in Wintergetreide, Sommergetreide und Brache. Bei dieser Dreiteilung war es notwendig, daß alle Bauern zur gleichen Zeit den Mist ausfuhren, ackerten, säten und ernteten, um des Nachbars Fluren nicht zu schädigen. Am Ende des 18. Jahrhunderts bestand der Zwang zur Dreifelderwirtschaft noch immer. Im Jahr der Brache gedieh auf den Äckern das Unkraut besonders üppig, was als Gründüngung begrüßt wurde. Auch kam sie dem Dorfhirten als Weidefläche zugute.

Die alte bäuerliche Bezeichnung „Hoffuß “ als Begriff für den Wert landwirtschaftlichen Besitztums kommt nur in Bayern vor. Sie wird in Bruchzahlen 1/2-, 1/4-Hof usw. ausgedrückt. Unterschieden wird zwischen dem Hof, womit ein sogenannter ganzer Hof oder 1/1-Hof bezeichnet wird, und einem wegen seiner geringeren Ertragslage und minderen Größe nach Bruchzahlen beschriebenen Hof. In unserer engeren Heimat galten dabei folgende Einteilungen:

| sein Besitzer hieß: | ||

| 1 /1 | ca.100 Tagwerk und mehr | Bauer oder Meier, |

| 1/2 | 50 bis 90 Tagwerk | Halbbauer oder Huber, |

| 1/4 | 20 bis 45 Tagwerk | Söldner, |

| 1/8 | 12 bis 18 Tagwerk | Gütler, |

| 1/16 | 4 bis 10 Tagwerk | Häusler, |

| 1/32 | 2 bis 3 Tagwerk | Leerhäusler |

| 1/64 | weniger als 1 Tagwerk |

Die 1/64 Gütlinhaber bestritten ihren Lebensunterhalt in der Regel durch ein Gewerbe oder als Taglöhner.

Das Tagwerk ist zunächst ein Arbeitsmaß gewesen. Es wurde aus der Pflugleistung eines mittelschweren Pferdegespannes vor einem Karrenpflug und einem Arbeitstag von etwa 9 Stunden gewonnen. Die Fläche, die an einem Arbeitstag abzüglich der Rüst- und Wegezeiten und der Tierfütterung gepflügt werden konnte, entsprach einer geometrischen Fläche von 3340 qm. Dieser Flächenumfang wird in Bayern seit mindestens 450 Jahren als Tagwerk bezeichnet. Ein Pifang (mundartlich: Bifen) dagegen markierte einen Grundstücksstreifen von vier Ackerfurchen zu je ca. 20 Zentimeter, die gegeneinander geackert waren.

Allzu lange gibt es die reichen Gäubodenbauern noch nicht. Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts waren sie bis zu einem gewissen Grade Leibeigene, dem Grundherrn dienstbar. Mit Gesetz vom 4. Juni 1848 wurde das Obereigentum des Staates über die Höfe abgeschafft. Für jeden Inhaber einer Hofstelle wandelte der Staat die zu erbringenden Leistungen in eine genau festgelegte, alljährlich gleichbleibende Abgabe um, die nach und nach in Geld ablösbar war. Diese fixierte Abgabe nannte man den Bodenzins, der manchen Hof noch im 20. Jahrhundert belastete. Der Bauer aber war ein freier Mann auf eigener Scholle geworden. Er konnte nunmehr über die Vererbung, Veräußerlichkeit und Verschuldbarkeit seines Besitztums in eigener Zuständigkeit entscheiden. Der Bodenzins ähnelte in seiner Struktur der Lastenausgleichsabgabe nach dem Zweiten Weltkriege. Das Lastenausgleichsgesetz vom

Jahre 1949 bestimmte für die Besitzenden, den Wert ihres Eigentums nach dem Einheitswert vom 1. Januar 1934, in einem Zeitraum von dreißig Jahren (1949 bis 1979), als Existenzhilfe für die ihrer Heimat beraubten Flüchtlinge und Vertriebenen, in bar abzugelten, eine Bürde, an der die Höfe schwer zu tragen hatten. Gemessen an dem Eigentumsverlust und dem sozialen Elend der Austreibung waren diese Opfer aber eine verständliche menschliche Notwendigkeit.

(Repro Bugl,1959)

(Repro Bugl,1959)

Den Inhabern kleinerer Gütl bescherte die Bauernbefreiung von 1848 nur eine bescheidene Verbesserung. Eine Gelegenheit zur Aufstockung des Einkommens bot das Dreschen in den größeren Betrieben, das zu Martini (11. November) einsetzte. Die Drescher mit ihrem rhythmischen Zweier-, Vierer- und Sechser-Drischeltakt konnte man ab vier Uhr früh weithin durch den stillen Wintermorgen hören. Zu Lichtmeß mußte ausgedroschen sein, weil sonst ein Gerede von Faulheit in Umlauf kam. Der Tagelohn für einen Drescher betrug einen Sechser, das sind 6 Kreuzer zu je vier Pfennigen.

Der Straubinger Stadtheimatpfleger Alfons Huber berichtet in seiner Geschichte von der „Straubinger Getraid-Schranne“ über Maße und Gewichte des Getreides im 16. Jahrhundert. Ein Schaff, auch Scheffel genannt, umfaßte demnach, von Stadt zu Stadt leicht verschieden, etwa drei Zentner. Die Stadtmauten, Brückenzölle, sowie die Gebühr der geprüften Messer, der Schrannenknechte und der Unterkäufler (Zwischenhändler) wirkten sich recht nachteilig aus, und verteuerten den Scheffel um ca. 15 Kreuzer. Deshalb gingen einzelne Orte, so auch Straßkirchen daran, Getreideanschütten zu schaffen. Die Straßkirchener Anschütte befand sich bei der Taverne, wo sich auch ein bedeutender Umschlagplatz für Nutz- und Brennholz aus dem Bayerischen Wald herausgebildet hatte. In dieser Zeit erbrachte der Scheffel Weizen einen Preis von 11 bis 12, Roggen 9 und Gerste 6 Gulden. 1910 lösten sich die Straubinger Schrannen auf. Die Getreidehändler, meist redegewandte Bauern oder Bauernabkömmlinge, richteten nach und nach eigene Getreidelagerstätten ein. In diesem Zusammenhang dürfte noch ein Blick in die Ertragslisten des Jahres 1825 lohnenswert sein. Der Durchschnittsertrag eines Tagwerks in Bayern wird auf 1,67 Scheffel geschätzt, das sind rd. 5 Zentner. 1863 schätzte das Statistische Bureau in München den Ertrag schon wesentlich erhöht folgendermaßen ein: Weizen 2,35 Scheffel, Roggen 2,53 Scheffel, Gerste 2,76 Scheffel und Hafer 3,53 Scheffel.

Die Arbeit ging nie aus. Nach jahrhundertelanger Gewohnheit fertigten der Bauer und sein Gesinde im Winter hölzerne Bedarfsgegenstände wie Rechen, Hacken, Stiele, Schaufeln, Hauen, Besen und Holzschuhe. Daneben wurde der Wald durchforstet und Holzvorrat für das kommende Jahr angelegt. So besehen, freute sich der Bauer in der sogenannten „guten alten Zeit“, rieb sich die Hände und erzählte seiner Bäuerin schmunzelnd:

Da Winta is scho recht -für de Knecht,

arbatn’s net -nacha frierts grod recht.

Die Bäuerin mit der weiblichen Dienstbotenschar überbrückte die winterliche Ruhezeit mit Garn weben, Schafwolle spinnen, Socken stricken, Federn schleißen, Säcke flicken und ähnlichen Arbeiten.

Sparsames Leben hielt die Leute gesund. Ein einsamer und genügsamer Alltag in Not und Sorge um das tägliche Brot und höchste Achtung vor dem Gelde, die in einer unerschütterlichen Sparsamkeit zum Ausdruck kam, waren die ständigen Lebensbegleiter. Die Hauptnahrung im Winter bildeten saure Milch aus einem großen Zuber, die sogenannte „Eingerührte“, und Kartoffeln, oder auch Sauerkraut und trockenes Brot. In der Kleidung waren die Ansprüche ebenso bescheiden. Ein grobes selbstgewebtes Linnen als Hemd und ein grauer Zwilch als Arbeitskleidung bildeten das Wams des Einfachen. Die Reicheren trugen sonntags und zu festlichen Anlässen ihre Trachten. Das Schuhwerk bestand aus Holzpanten, selten aus Leder. Im Sommer lief alles barfuß. Es ist überliefert, daß große Bauern des Dorfes noch Ende des 19. Jahrhunderts trotz der Eisenbahn in sparsamer Genügsamkeit den Weg nach Straubing zu Fuß bewältigten, sich aber nach Erledigung ihrer Handelsgeschäfte nicht die Zeit und das Geld zu einer kurzen Einkehr in einer der zahlreichen Straubinger Gaststätten gönnten. Um Schuhwerk zu sparen, zogen sie auf der freien Strecke ihre „Zispenstiefel“ (Schuhwerk zur bäuerlichen Tracht) aus, hängten sie an einem Stecken über die Schulter und liefen barfuß. Nur die besonders Begüterten und die Protzigen leisteten sich ein schnelles Pferd und ein schnittiges Gäuwagerl, um damit in die Stadt zu fahren.

Pferd mit Gäuwagerl

Zum Waglroß und Gäuwagerl gesellten sich aber gelegentlich auch andere Sünden, z. B. das Wirtshaushocken, das teure Kartenspielen, das Kegelschieben und das Wetten beim Pferderennen. So kam es, daß die Freude am Waglroß und Gäuwagerl häufig der Anfang vom Ende war. Schulden und Wucherzinsen drückten, und der Hof kam auf die Gant.

In Straßkirchen gab es eine ganze Reihe auf diese Weise untergegangener Höfe, so u.a. die Hausnummern 8, 12,54, 55,56,61 und 62. Zwar konnte nicht von einem überschäumenden Reichtum gesprochen werden, doch stärkte die Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert Selbstbewußtsein und Schaffenskraft. Die zahlreiche Dienstbotenschar war dem Bauern treu ergeben und wetteiferte darin, den schönsten Hof, die schönsten Rösser, das schönste Vieh und die besten Felder im Dorfe zu haben. Die Dienstboten, Ehhalten genannt, präsentierten sich als kernige und urwüchsige Zunft. Das Hauptkontingent für den Gäu stellte der Bayerische Wald. Als Vorläufer des Arbeitsamtes fungierte die „Verdingerin“, eine wortgewandte Weibsperson, die beim Zustandekommen eines Arbeitsvertrages sowohl bei den Ehhalten, als auch bei den Bauern ihr „Dinggeld “ kassierte. Die Vorzüge des Dienstboten und umgekehrt die des Dienstplatzes beschrieb sie in den schillerndsten Farben,über die Nachteile aber, schwieg sie sich wohlweislich aus. Die Verdingerin kannte alle Bauernhöfe und Ehhalten im weiten Umkreise, wurde je nach dem Erfolg ihrer Vermittlung gelobt oder geschimpft und hatte beim Krach eines Bauern mit seinem Knecht sofort wieder eine Ersatzperson aus einem anderen Hofe zur Hand. Die letzte Straßkirchener Verdingerin war Frau Maria Silberhorn, kurz „die Silberhornin“ genannt, ein pfiffiger Schelm, und um eine Ausrede nie verlegen. Ihr Domizil hatte sie im Gemeindehaus Bachstraße 12.

1927 beraubte sie das Arbeitsamt ihrer einträglichen Pfründe. Natürlich gab es auch schwarze Schafe unter den Dienstboten, mit denen der Bauer sein „Gfrett“ hatte, langsam bei der Arbeit, flink beim Essen und laut im Wirtshaus. Aber zur Ehre der Ehhalten sei gesagt, daß solche Nichtsnutze die Ausnahme bildeten. Trotzdem müssen die Mißstände immer mehr um sich gegriffen haben, denn die 1781 unter Kurfürst Karl Theodor von Bayern erlassene, von Baron von Kreittmayr in 44 Punkten abgefaßte Dienstbotenordnung hatte das Ziel, die in damaliger Zeit „herrschende Zügellosigkeit und den Übermuth und allerlei sonstigen Mutwillen der Dienstboten und Tagwerker stark zu beschränken“. Alle Dienstboten mußten sich mindestens auf ein Jahr verdingen und durften den Dienstplatz nicht verlassen, es sei denn, daß wichtige Gründe wie Krankheit, Heirat oder Übernahme des elterlichen Gutes das Arbeitsverhältnis aufhoben. Sechsjährige Militärdienstzeit oder Arbeitshaus drohten den Knechten, die wiederholt ihre Arbeitsstelle widerrechtlich verließen. Aufhetzer oder Unterschleifgeber, die das Entlaufen der Dienstboten unterstützten, wurden in Geldbußen bis zu zwölf Taler genommen oder in besonderen Fällen mit Arrest, Stockhieben und Geigen (furchtbares Ausschelten) bestraft. Da der Dienstherr vor Beendigung des Dienstjahres keinen Heller Lohn auszahlen durfte und die Knechte und Mägde bei Wirten, Bierzäpflern und Schenkleuten auf Grund der Ehhaltenverordnung vom 17. März 1755 keinen „Pump“ anlegen konnten, war von Haus aus jede unnütze Ausgabe der Dienstboten unmöglich.

Die Ehhalten des Gäubodens sahen ihre Kollegen aus den benachbarten Gebieten etwas von oben herab an. Im Gäuboden gab es reiche Bauern und daher auch reichere Dienstboten. Ein vollzähliger Gesindestand auf den größeren Höfen im Dorfe sah üblicherweise wie folgt aus:

| Oberknecht | 1. Knecht |

| Anderknecht | 2. Knecht |

| Baumann (Bammer) | Pferdeknecht |

| Ochserer | Ochsenknecht |

| Drittler | 3. Knecht |

| Viertler | 4. Knecht |

| Fünftler | 5. Knecht |

| Hausl | Jungknecht |

| Wasserbub | Laufbursche |

| Felddirn | 1.Magd und Stalldirn |

| Anderdirn | 2. Magd und Stalldirn |

| Dritteldirn | 3. Magd und Stalldirn |

| Kuchldirn | Hausmagd |

| Kinderdirndl | Kindermagd |

In der Haupterntezeit gesellten sich zu dieser Dienstbotenschar noch die „Arner“ (Erntearbeiter). In großen Scharen wie die Roß‘ beim Mittefastenmarkt standen die „Arnkarln“ (Erntekerle) beim Stadtturm in Straubing unter den schattigen Kastanien um Mitte Juli beim samstäglichen „Arnmarkt“ herum. Die Bauern gingen durch ihre Reihen, prüften die Gesichter der Bewerber auf ihre Ehrlichkeit und die Muskeln wegen der Arbeitsleistung. Worte wurden dabei nicht viel gewechselt. Meist genügte ein Wink mit der Hand und der Arbeitsvertrag war abgeschlossen. Der Arner empfing das übliche Drangeld von 5 Mark, bestieg das Gäuwagerl des Bauern und saß am Mittag bereits am Tische seines neuen Arbeitgebers, um anschließend bei der Arbeit gleich seinen Wert zu beweisen. Die Arner kamen vorzugsweise aus dem Bayerischen Wald. Kleinlandwirte, Waldarbeiter, Tagelöhner, Maurer und Zimmerer, die sich ein schönes Zubrot verdienen und kräftig sattessen wollten, boten sich Jahr für Jahr an. Waren Bauer und Arner gegenseitig zufrieden, so dauerte eine solche Ehe gleich mehrere Jahrzehnte lang.

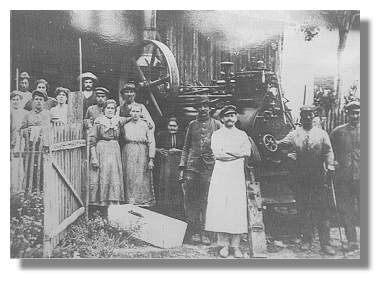

(Repro Bugl,1981)

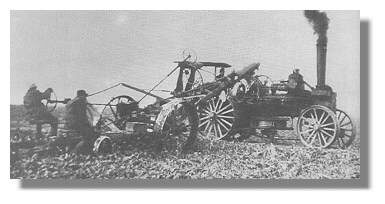

(Repro Bugl,1979)

Die braven niederbayerischen Ackerpferde aus dem Stamme der Pinzgauer, auch Oberländer genannt, und die etwas kleineren, sehr zähen Haflinger gaben jedem Bauernhof sein Gepräge.Ein inniges und zutrauliches Verhältnis verband Mensch und Tier. Beide standen in gleich schwerer Fron. Durch die fortschreitende Mechanisierung wurde die Mithilfe des Pferdes im bäuerlichen Alltag mehr und mehr überflüssig. Das Pferd, der treue Geber und Helfer, einst das Paradestück im bäuerlichen Hof, mußte den Motor-PS weichen. Dennoch hat dieses herrliche Geschöpf heute noch begeisterte Anhänger. Es hilft dem Menschen in verstärktem Maße, bei Spiel und Sport an den Freuden und Schönheiten dieser Welt erholsam teilzuhaben. Einst war das Pferd das vornehmste und schnellste Verkehrsmittel. Seine Schnelligkeit und die Geschicklichkeit des Fahrers zu messen, waren schon in früher Zeit Anlaß zum ergötzlichen Wettstreit auf dem grünen Rasen. Bereits im Jahre 1392 sind in Straubinger Urkunden Zum ersten Male „Scharlachrennen“ erwähnt. Sie stellen die Vorstufe der heutigen Trabrennen dar (Dr. Häring).

Auf dem Mittefastenmarkt in Straubing, dem größten niederbayerischen Roßmarkt überhaupt, wurden, so erzählt der Altbauer Franz Krinner von Hailing aus eigenem Erlebnis, „alle Jahre 1000 bis 1200 Fohlen und Pferde aufgetrieben. Sie kamen in erster Linie aus dem Rottal, dem klassischen Pferdezuchtgebiet.

Den ganzen Stadtplatz vom Passauer Hof bis zum Leserbräu stand die prächtige Pferdegarde in mehreren Reihen, stramm frisiert, farbige Bänder in die Mähnen geflochten, den Schwanz zu einem Zopf gedreht oder aufgebunden, frisch beschlagen mit glänzenden Hufen. Die Schmuser und Händler, die Bauern und ihre Söhne oder Hausl’n, das alles bot ein großes Schauen und Staunen für die aus Neugier zahlreich gekommenen Städter.

Pferde – die Helfer der Bauern

Dann ging das Feilschen und Schmusen los, es wurde gelobt und getadelt, gehaftet und gelogen, bis durch einen kräftigen Handschlag, verbunden mit einem Drangeld von fünf Mark der Kaufabschluß zustande kam. Für ein gutes Pferd zahlte man vor dem Ersten Weltkrieg die ganz erkleckliche Summe von 600 bis 800 Mark. Ältere oder weniger schöne Tiere waren auch schon um 300 oder 400 Mark zu haben“.An der Stattlichkeit der Pferde wurde des Bauern Reichtum gemessen. Anlaß zur großen öffentlichen Schau boten unter anderem die Volksfeste in Straubing.

An der Stattlichkeit der Pferde wurde des Bauern Reichtum gemessen. Anlaß zur großen öffentlichen Schau boten unter anderem die Volksfeste in Straubing. Im Jahre 1910 gefiel ein Teilnehmerwagen mit seinen vier prächtigen Rossen des Gutsbetriebes Schäfer in Haidhof einer Kommission aus München so sehr, daß er für das im gleichen Jahre stattfindende hundertjährige Jubiläums-Oktoberfest angeworben wurde. Darüber freute sich das ganze Dorf. Aber auch die Straßkirchener Volksfeste, deren erstes der Gastwirt und Posthalter Hans Englberger im Verbund mit der Schützengesellschaft „Almenrausch“ am 14. und 15. Juli 1935 auf dem Platz bei der Schützenstraße veranstaltete, war mit Festumzügen verbunden und zeigte eine stattliche Parade edler Pferde und reichgeschmückter origineller Teilnehmerwagen.

Die Verbannung des ehemals treuesten Helfers des Menschen aus unserem Lebenskreis zählt zu den einschneidendsten Veränderungen in der neueren Zeit. Sechs, acht und zehn Rösser standen bei den Großen im Stalle, und peinlich wurde auf ihr Wohlergehen und gutes Aussehen geachtet. Treu und brav verrichteten die Ackerpferde oft zwanzig und mehr Jahre lang des Bauern Arbeit am Pflug, um in alten Tagen dann das Gnadenbrot zu erhalten. Den Niedergang des Pferdes beweisen erschütternde Statistiken. 1900 gab es in Straßkirchen 207 Pferde, 1945 zählte man 239. Heute sind die Ackerpferde ausgestorben. Nur einige Reitpferde werden da und dort noch gehalten. Der Anblick eines Pferdes zählt zu den ganz großen Seltenheiten. Den Rössern ging es wie den Arnern. Der Traktor hat sie um ihre Existenz gebracht. Unsere Heimat ist durch diesen Verlust ärmer geworden.

Überlieferte Sitte legt Zeugnis vergangenen Lebens ab. Wer von den um die Jahrhundertwende 1900 Geborenen hätte sich vorstellen können, daß die bäuerliche Welt so rasch umgestaltet würde? Einst, da fleißige Hände von drei Uhr früh bis neun Uhr abends werkten, die Männer mit der Wachelsense Mahd um Mahd über den Acker zogen und die Mägde die Garben bündelten, dauerte die Getreideernte regeImäßig sechs Wochen lang. Aber nicht nur das Mähen und Binden, auch das Einbringen in die Scheunen erforderte Schwerstarbeit. Die Bäuerinnen und Mädchen, die im Stock schweißtriefend die Garben setzten, waren hier genau so gefordert, wie der gequälte Tretochse, der mit seinem Gewicht dafür zu sorgen hatte, daß die eingebrachte Gerste nicht so schnell bis zum Mitterbalken hinaufwuchs. Dieser Mühsal des Bergens und Erntens aber folgten immer wieder Tage der Freude und der Erbauung. Zu ihnen gehörte das „Ahrnmal“, das nach Einbringung der Getreideernte gereicht wurde, und bei dem der Bauer sich mit einem oder zwei Faßl Bier spendierfreudig zeigte. Ein Schrannenwagen zur Zeit der Jahrhundertwende. (Repro Bugl,1979)

Auch der „Schrannentag“, der Tag, an dem der mit Getreidesäcken hoch beladene Bruckwagen vierspännig zum Straubinger Stadtplatz „auf die Schranne“ gefahren wurde, war alle Jahre ein kleiner Festtag. Nach getaner Arbeit, d. h. nach dem Umleeren, Einmessen und dem Verkauf des angefahrenen Getreides, lud der Bauer sein ganzes männliches Gesinde zu einem Trunke in das Gasthaus ein. Franz Krinner schreibt als Augenzeuge des Jahres 1890: „Die Schranne gab eine große Schau ab. Hunderte von Bauernbruckwagen waren angefahren mit Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, manchmal auch Lins. Bäcker, Brauer und Händler kauften ihren Bedarf. Auf den Säcken stand schwarzgedruckt die Anschrift des Bauern, um Verwechslungen auszuschließen. Das Getreide wurde nach dem Scheffel verkauft, und das Umfüllen vom Sack in den Scheffel und wieder zurück in den Sack war eine mühselige Arbeit. Aber die Scheffelträger hatten das gut in der Übung. Ein Scheffel Weizen kostete 20 bis 25 Mark, Roggen 16 bis 20 Mark, Hafer 15 bis 18 Mark.“

1950 verdienten sich noch viele Familien ihr Brot in der Landwirtschaft. 102 bäuerliche Betriebe zählte die Gemeinde. Die Betriebsgrößen reichten von 2 bis 300 Tagwerk. Dreißig Jahre später zählt man nicht einmal mehr die Hälfte. Im Jahre 1980 sind nur noch 43 Betriebe in Bewirtschaftung. Die Hofgrößen reichen von 25 bis 330 Tagwerk. Alle Kleinanwesen sind ausgestorben, verkauft, vergessen. Auch eine Anzahl größerer Betriebe hat wegen Unrentabilität oder wegen des Fehlens eines Hofnachfolgers das Anwesen aufgegeben und die Grundstücke an Interessenten verpachtet.

Der Pflug, die Sense, die Drischel und der Schnittstuhl waren die am meisten gebrauchten Werkzeuge und Geräte. Unvermittelt aber pochte das Zeitalter der Technik an die Hoftore der Bauern. Der Göpel, jenes Wunderding aus Eisen und Stahl, mit dem man Zugtierkraft in

rotierende Maschinenantriebskraft umsetzen konnte, leitete die technische Entwicklung ein. Hakenzylinder, durch den von Ochsen oder Pferden gezogenen Göpel angetrieben, surrten da und dort auf den Höfen und lösten die Drischler ab. Der Durchbruch aber gelang erst mit dem „Dampf“, einer rd. 15 PS starken Dampflokomobile, die einen großen Dreschwagen antrieb. Mit diesem Maschinenkombinat konnten an einem Tage bis zu 100 Zentner Getreide ausgedroschen werden. So ein Dampftag brachte alles auf dem Hofe in geschäftige Aufregung. Viele fremde Leute und die Nachbarn kamen ins Haus und man wollte sich nobel zeigen. Meist ging ein Saustich voraus und der Wirt brachte mehrere Faßl Bier, um die Drescher zufrieden zu stellen. „Die Drescher sind Fresser“ sagt ein niederbayerisches Sprichwort. Der Dampfkessel und der Dreschwagen, jeder mit einem Gewicht von rd. hundert Zentnern, mußten vierspännig von Hof zu Hof gefahren werden. Besonders gute Zugtiere und ein tüchtiger Lenker schafften den Transport auch zweispännig, was Stolz, Bewunderung und Anerkennung auslöste. Zwanzig bis fünfundzwanzig Helfer vom eigenen Hofe und aus der Nachbarschaft waren notwendig, um den Drusch reibungslos ablaufen zu lassen. Der monotone Rhythmus der Dampfmaschine faszinierte. Der gewaltige Treibriemen schlug mächtig durch und die Dreschmaschine tat einen tiefen grantigen Brummer, wenn der Einlasser einen zu großen Garbenbauschen auf einmal in die Dreschtrommel gleiten ließ. Alles schien wie ein Hexenwerk und bot sich dem Auge doch wie Spielerei dar. Bahnbrechender Fortschritt und geniale Technik waren hier eine glückliche Gemeinschaft eingegangen.

Mit noch mehr Interesse und Staunen verfolgten dir Dörfler den „Dampfpflug“, der bei uns um 1910 in Gebrauch kam. Hunderte von Neugierigen säumten die Straßen, wenn im Frühjahr und im Herbst die beiden schwarzen Ungetüme samt ihrem Troß mit rauchenden Schornsteinen aus Regensburg kommend, durch das Dorf ratterten, um zu den Gutsbetrieben Makofen und lrlbach zum Einsatz zu fahren. Mittels einer Seilwinde zogen die Dampfmaschinen den großen Kipppflug von einem Ackerende zum anderen. Das Zugseil war 500 Meter lang. Der Erdboden bebte, wenn sich das 400 Zentner schwere Dampfroß mit seinen 240 Pferdestärken ins Geschirr legte, um den bis zu acht Scharen großen Kippflug in Bewegung zu setzen. Die Tagesleistung lag bei 30 bis 35 Tagwerk. Zum letzten Mal waren die gewaltigen Maschinen 1964 im Einsatz. Dann überließ man sie der Landbauschule in Schönbrunn bei Landshut als Museumsstücke und als Erinnerung an eine liebe, romantische Zeit.

lm Eiltempo stellte sich die Bauernschaft auf die neue Zeit ein. Mechanisierung und Rationalisierung waren jetzt die Maßstäbe für ein gewinnbringendes Wirtschaften. Nacheinander hielten in den Höfen die Futterschneidemaschine, der Hackenzylinder, die Sämaschine, Hackmaschine, Mähmaschine, der Getreideausleger, der Mähbinder, und als technisches Krönungswerk der selbstfahrende Mähdrescher ihren Einzug, erst als Wunder bestaunt, dann aber bald als selbstverständliche und nützliche Errungenschaften hingenommen. Die Dampflokomobile verdrängte 1930 der Lanz-BuIldog, der den schweren Dreschwagen selber von Hof zu Hof schleppte und ihn anstelle des Dampfes antrieb.

Den Dampfpflug schließlich holten die 120 bis 180 PS starken Traktoren ein. Die Motorisierung und Technisierung faszinierte insbesondere die jüngeren Landwirte. Bis sich aber die alten Bauern mit den neumodischen Traktoren einig geworden sind, da ist viel Zeit vergangen. Gelegentlich kam eine Einigung gleich gar nicht zustande. So ist verbürgt, daß ein stockkonservativer Bauer, dem Roß und Ochs jahrzehntelang in treuem Gehorsam ergeben waren, den Traktor beim Getreideeinfahren in die Scheune plötzlich nicht mehr anhalten konnte. Sechs oder achtmal fuhr er hinten bei der Tenne hinaus und vorne über die Dorfstraße und den Hof wieder herein.

Der Arner Albert W. sprang zwischenzeitlich auf das Fahrrad und verständigte den Sohn des Bauern, der auf dem Acker die Garben lud. Dieser radelte mit höchster Geschwindigkeit dem elterlichen Hofe zu und brachte das unvernünftige Traktorentier endlich zum Stehen. Niemals mehr hat dieser Bauer einen Traktor bestiegen. Er ist bei Roß und Ochs geblieben. Das gewohnte “ Wüüja“ und „Ouuh“ für Marsch und Halt, und das “ Wista “ und „Hott“ für links und rechts, das wirkte beim Pferd und Ochsen allemal. Der sture Traktor aber beachtete solche Kommandos nicht.

Die Flurbereinigung für Straßkirchen kam in den Jahren von 1935 bis 1938 zur Durchführung. Die eingemeindeten Orte Haberkofen, Oedhof und Niederast folgten 1953/55 nach.

Der aus der bäuerlichen Wirtschaft nicht mehr wegzudenkende Zuckerrübenanbau ist in Straßkirchen 1883 eingeführt worden. 1909 trug Ökonomierat Schöfer von Haidhof, der seinerzeitige Besitzer dieses Landgutes, den Bauern die Möglichkeit vor, in Straßkirchen eine Zuckerfabrik zu bauen. Die Ankündigung löste wegen der erforderlichen Baulandbeschaffung heftige Debatten aus. Die Meinungen waren weit gespalten. Der Bau kam nicht zustande. Davon unabhängig weitete sich der Zuckerrübenanbau immer mehr aus, der Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich machte. Mit einem Kostenaufwand von ca. vier Millionen Mark hat die Südzucker-AG, Werk Regensburg, unter Beteiligung der Rübenanbauer und der Deutschen Bundesbahn im westlichen Bahnhofbereich 1954 eine Verladerampe mit Waschstation und Rübenlagerplatz, 1959 als Ergänzung eine automatische Wagen-Kippvorrichtung zur Entladung der angefahrenen Rüben gebaut. Diese Anlage ermöglichte es den Bauern, die Rübenernte bis Mitte November abzuschließen.

Vordem dauerte die Kampagne in der Regel bis weit in den Monat Januar des folgenden Jahres hinein. Umfangreiche Frostschäden waren die unvermeidliche Folge. Ab dem Jahre 1974 begann die Südzucker-AG damit, die Rüben per Lastzug direkt von den Äckern abzuholen. Dadurch konnten wesentliche Frachteinsparungen erreicht werden. Die Verladerampe und der Rübenlagerplatz mit einer Kapazität von 500 000 dz waren damit überflüssig geworden. Die Anlage verfiel dem Schweißbrenner.

(Foto Süßbrich)

(Foto Bugl)

Fortschritte und Rückschläge bestimmten auch in unserem Jahrhundert den Alltag des Bauernstandes. Doch alles ist anders geworden. Den Bauern als Sämann, der gemessenen Schrittes über den Acker geht und das Saatgut in die Scholle streut, der schicksalergeben hinter dem schweren Pflug durch die Furchen humpelt und Monate später im Schweiße seines Angesichtes mit Sense und Dreschflegel die Früchte seines Fleißes erntet, diesen Bauern gibt es nicht mehr. Im letzten Drittel unseres hastigen und lärmerfüllten Jahrhunderts besät eine motorisierte Drillmaschine im Zehnkilometertempo den Acker. Der Mähdrescher erledigt in einem Arbeitsgang Schnitt und Drusch. Kein eisenbereifter Ackerwagen knirscht mehr über eine bekieselte Dorfstraße. Das Klappern der Pferdehufe ist verstummt. Die arbeitsaufwendige Versorgung der Rinder ließ das Vieh in den Höfen sterben. Auf Heuvorrat kann verzichtet werden. Die Mooswiesen, auf denen einst die Sensen der fleißigen Mahder durch das taufrische Gras rauschten und der Handrechen das Gemähte sonnwärts wendete, wurden umgebrochen und dem Ackerbau zugeordnet. Die Legionen von Heuschrecken, von Impen und Hummeln, und Tausende von Fröschen und Kröten aller Gattungen, die dort ihren Lebensraum fanden, sind nur noch Erinnerung. In unserer Flur zählen freudige Begegnungen mit der lebensvollen Natur zur Rarität. Die großväterliche Behaglichkeit ist vom Winde verweht. Wo gibt es noch eine Kutsche zum Anfahren der Hochzeitsgäste? Wo steht noch ein Leiterwagen, ein Schubkarren, eine Heinzelbank, ein Sägebock, ein Scheffel oder eine hölzerne Getreideschaufel? Wo findet sich ein Dreschflegel oder ein Schnittstuhl? Das 20. Jahrhundert mit seinen gewaltigen Errungenschaften hat alle diese nützlichen Dinge und Gerätschaften, die einst unentbehrlich schienen, hinweggefegt. Hunderte von Lebewesen bevölkerten zu Großvaters Zeiten den Bauernhof. In unseren Tagen finden sich Anwesen, wo außer dem Bauern und der Bäuerin

niemand mehr auf dem Hofe lebt. Die alte Bauernwelt ist versunken. Der Heimatkundler Hans Vogl von Oberschneiding hat ihr folgenden treffenden Nachruf gewidmet:

Mei, wos hots früaha af an Bauanhof ois göm,

es hot grad sa gwurlt vor lauta Löm,

epps Kloans hams ghobt, fast olle Johr,

a Dutzat Kinda nöt seltn wor .

An Eh’hoitn host an Haufa zehlt,

dö ham am Bauanhof niamois nöt gfehlt,

do war da Kned, da Bama, da Andakned,

da Drittla, da Viertla, da Fünftla dazua,

da Hausl, und dann no da Wossabua,

d‘ Stoidirn, d‘ Felddirn, Drittl- oda Andadirn,

und für d‘ Hausarbat dö Kuchldirn,

ja, wos hots früaha af an Bauanhof ois göm,

es hot grod so gwurlt vor lauta Löm.

Und iatz is dös leida ois vobei,

oa bis zwoa Kinda hams no, hechstns drei,

und d‘ Ehoitn san leida a nimma vui,

oan Bulldoggfohra no, und der is im Winta zvui.

Mei, wos hots früaha af an Bauanhof ois göm,

es hot grod gwurlt, vor lauta Löm.

Zehn bis zwelf Rössa warn im Gschirr ,

vierzg bis fuchzg Küah und Koima, a Prackl Stier,

Hejssn af da Woid, Kaiböbäzal a ganze Reih,

im Saustoi hint an Haufa Säu,

Spofackl, Frischling, Naschna und an Bärn,

wias hoit zu a Herd Fackal ghern.

Henna warns guat hundat Stückl,

und dazua a stramma Gickl.

Gäns und Antn, und manchmoi zur Schau,

Berlhenna, an Bibgockl, oda a an Pfau,

und am Dach drom, nöt zam glaum,

warn bestimmt zwoahundat Daum.

Da Hofhund, der durft a nöt fehln,

ma hertn scho vo weitn belln,

ja, was hots früaha af an Bauanhof ois göm,

es hot grod so gwurlt, vor lauta Löm.

Und iatz sans viehlos, dö Stäu san laar,

is grod, ois wenn da Hof iatz ausgstorm war,

sogoa dö Fliagn ham eahra Nout,

dö san ausgwandat, oda doud.

Quellen:

Leo Krinner, »Ortsgeschichtliche Forschungsarbeiten 1925″,

Dr. Georg Häring, »Der Landkreis Straubing 1970″, Seiten 193 bis 228, und

»Landwirtschaft irn Landkreis Straubing 1974″, Seite 70.

Dietmar Stutzer, »Der alte Bayerische Hoffuß in der historischen Praxis der bäuerlichen Betriebsschätzung und Bewertung 1979″, Seiten 285 bis 303.

Josef Hofbauer, »Ostbayern, Leben und Brauchtum“.

Michael Wellenhofer, »Orts- und Hofgeschichte Alburg 1977″, Seite 120, Verschiedene alte Ausgaben Straubinger Tagblatt.